ESG-Strategie Teil 2 – Wie die ESG-Strategieentwicklung in der Praxis gelingt

In diesem zweiten Teil unserer Blogserie (hier lesen Sie Teil 1) zur Nachhaltigkeitsstrategie gehen wir der Frage nach, wie Mittelständler eine passgenaue ESG-Strategie entwickeln können, die tatsächliche Mehrwerte für das Unternehmen bietet – einschließlich einem Blick aus unserer Beratungspraxis zu bewährten Methoden und typischen Stolpersteinen.

Warum ESG-Strategien scheitern

Bevor wir in die Schritte zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie einsteigen, werfen wir einen ehrlichen Blick auf die häufigsten Probleme:

Fehlende strategische Anknüpfungspunkte: Geschäftsstrategie und Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen unterschiedliche, teilweise inkompatible Ziele. Zielkonflikte entstehen, Mehrwerte werden nicht gehoben, Risiken nicht ausreichend mitigiert. Die Folge: ESG wird damit als Kostenfaktor wahrgenommen, nicht als Wertschöpfungstreiber.

Fehlende methodische Grundlagen: Ohne eine stringente Herleitung entstehen ESG-Strategien aus dem Bauchgefühl heraus oder werden zum Wunschzettel: „Wir sollten auch noch etwas mit Biodiversität machen“ – unabhängig davon, ob Biodiversität tatsächlich wesentlich für das Unternehmen ist. Eine kohärente Ausrichtung zur Unternehmensstrategie fehlt.

Das Gremien-Problem: Endlose Workshops mit 20+ Teilnehmern führen zu Kompromiss-Strategien, die niemand konsequent verfolgt. Später muss wegen jeder kleinen Anpassung an der Strategie wieder die große Runde einberufen werden. Eine effiziente Umsetzung wird unmöglich.

Die Kennzahlen-Obsession: Der Fokus liegt ausschließlich auf messbaren Indikatoren, ohne zuvor eine strategische Ausrichtung zu definieren. Das Ergebnis ist: Viele Zahlen ohne erkennbaren Sinn und Zweck.

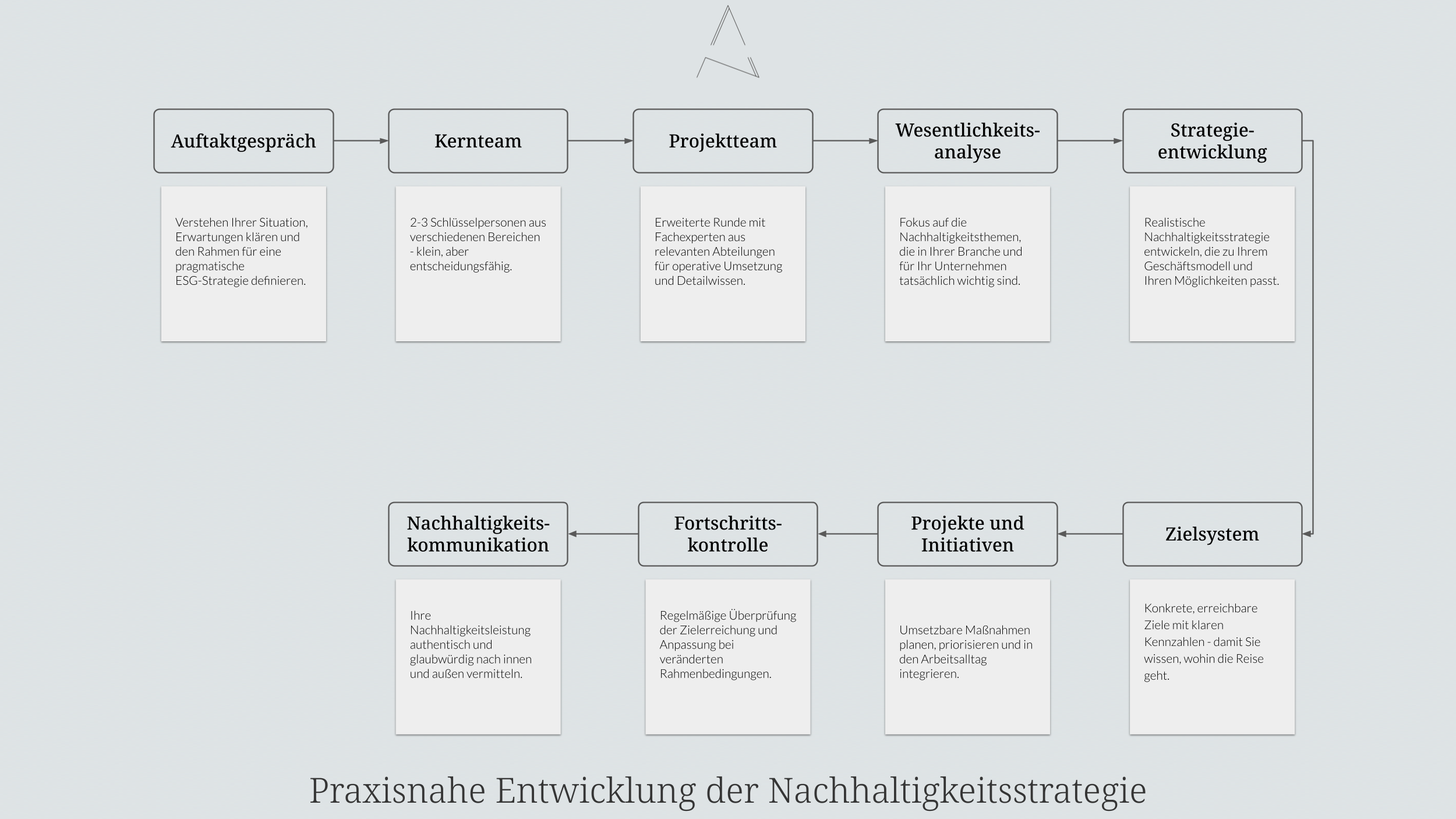

Systematisch zu einer umsetzbaren ESG-Strategieentwicklung

Um diesen Problemen zuvorzukommen, haben wir mit unserem Fokus auf den Mittelstand einen strukturierten Prozess entwickelt, der diese typischen Probleme vermeidet. Neun aufeinander aufbauende Phasen führen systematisch zum Ziel. Dabei stehen fünf Erfolgsprinzipien im Mittelpunkt: unbürokratisch, genau auf das Unternehmen abgestimmt, umsetzbar, wirkungsvoll und messbar.

Phase 1: Auftaktgespräch

Das Fundament jeder erfolgreichen ESG-Strategie ist die Unterstützung der Geschäftsführung. In einem fokussierten Workshop klären wir die wichtigsten Fragen: Welchen Geschäftsnutzen soll ESG generieren? Welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Wer trägt die Verantwortung für die Umsetzung? Und ganz wichtig: Wie passen die ESG-Aktivitäten zu den etablierten Unternehmenswerten – denn gerade in inhabergeführten Mittelstandsunternehmen mit ihrer oft jahrzehntelangen Geschichte gibt es eine gewachsene Wertekultur. Die Kontinuität von Werten ist ein enormer Vorteil bei der Strategieentwicklung. Der kritische Erfolgsfaktor ist jedoch die Unterstützung durch die Geschäftsführung bei der Entwicklung der ESG-Strategie.

Wichtig: Die Klarstellungen im Auftaktgespräch stellen sicher, dass von Anfang an der unternehmerische Blickwinkel berücksichtigt wird.

Phase 2: Das Kernteam

Ein schlagkräftiges Team aus vier bis sechs Personen aus verschiedenen Unternehmensbereichen wird gebildet – bewusst klein gehalten für schnelle Entscheidungen, aber mit dem nötigen Mix aus strategischen und operativen Funktionen. Dieses Kernteam bereitet alle wichtigen Entscheidungen vor und holt sich die Rückendeckung der Geschäftsführung bei wichtigen Meilensteinen.

Kritischer Erfolgsfaktor: Kleine Teams treffen oft bessere Entscheidungen als große Gremien. Am Ende wird der Geschäftsführung ein fertiger Strategieentwurf vorgestellt, über den dann beraten wird.

Phase 3: Weitere Kompetenzen aus dem Unternehmen einbinden

In jedem Unternehmen gibt es enormes Wissen – auch informelles Wissen, das für die ESG-Strategieentwicklung wertvoll ist. Die Aufgabe besteht darin, die richtigen Menschen zu identifizieren und dieses Wissen systematisch in den Prozess einzubringen. Strukturierte Gespräche mit 10 bis 15 Fachexperten aus verschiedenen Bereichen bündeln das vorhandene Wissen und schaffen gleichzeitig wichtiges „Buy-in“ für die spätere Umsetzung.

Wichtig: Interne Expertise nutzen, statt sie zu ignorieren. Mitarbeiter kennen die praktischen Herausforderungen am besten und werden zu wertvollen Unterstützern der Strategie.

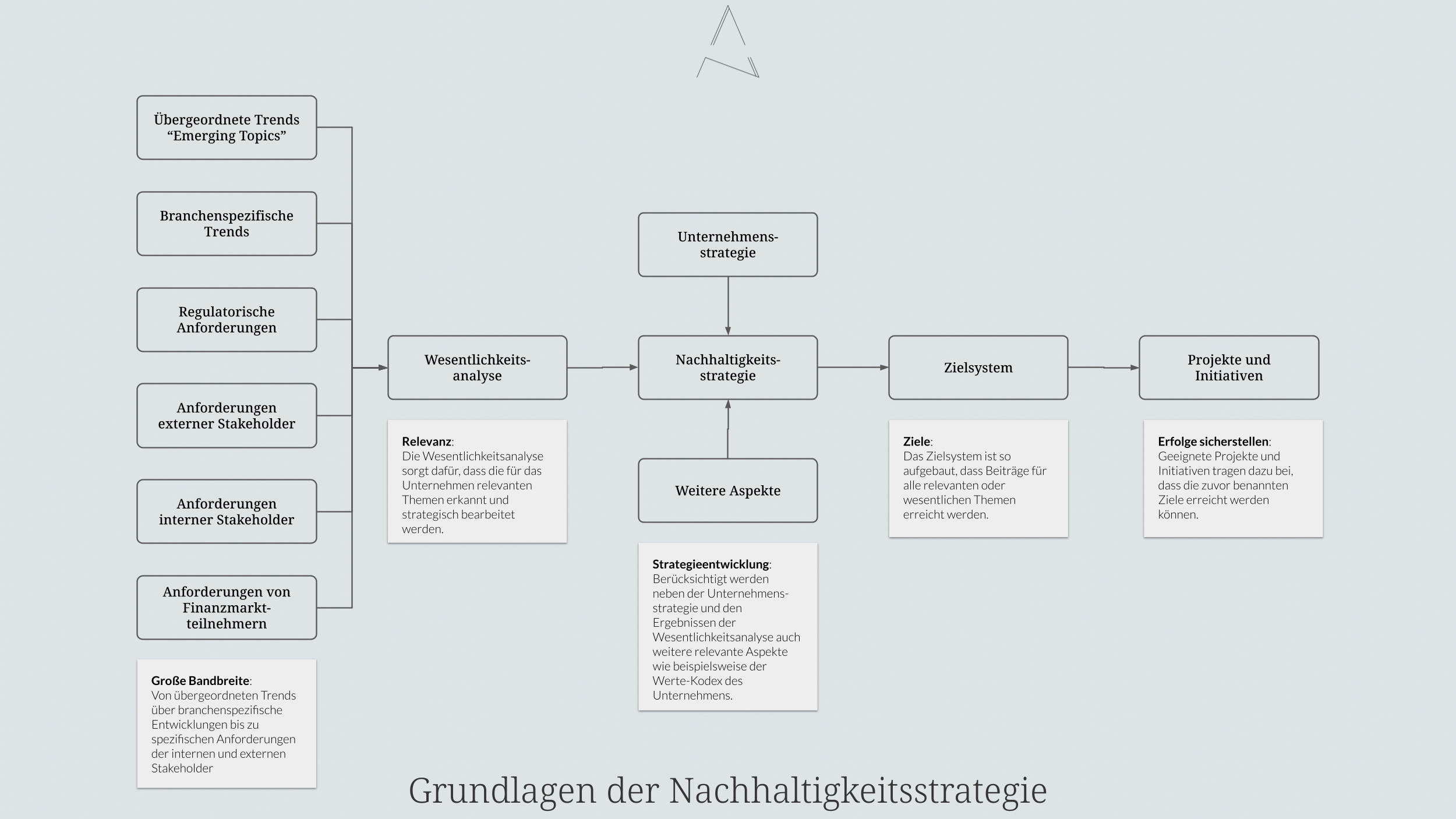

Phase 4: Branchenspezifische Wesentlichkeitsanalyse

Der entscheidende Unterschied zu Standardverfahren: Statt 50+ generische ESG-Themen zu bewerten, fokussieren wir uns auf wenige, aber branchenrelevante Aspekte. Ein Maschinenbauer hat andere Nachhaltigkeitsherausforderungen als ein IT-Dienstleister. Diese methodische Grundlage sorgt dafür, dass nur wirklich relevante Nachhaltigkeitsthemen in die Strategieentwicklung einfließen.

Kritischer Erfolgsfaktor: Diese Fokussierung bedeutet eine enorme Zeitersparnis bei gleichzeitig hoher Relevanz der Ergebnisse.

Phase 5: Strategieentwicklung – mit Blick auf die Unternehmensstrategie

Hier entsteht das Herzstück: Eine ESG-Strategie, die die Unternehmensstrategie aktiv unterstützt und die folgenden Fragen beantwortet: Welche Nachhaltigkeitsaspekte sind nach der Wesentlichkeitsanalyse für unser Unternehmen relevant? Wie sieht unsere Unternehmensstrategie konkret aus? Wo gibt es strategische Schnittmengen, die Synergien schaffen, statt Zielkonflikte? Wo können wir durch ESG-Maßnahmen echte Wettbewerbsvorteile schaffen? Diese strategischen Schnittmengen werden zu 3 bis 5 Schwerpunkten mit klarem Geschäftsnutzen zusammengefasst.

Kritischer Erfolgsfaktor: ESG-Strategie und Unternehmensstrategie verstärken einander, statt sich zu schwächen oder zu verwässern.

Phase 6: Strategische Ziele und Zielsystem für KPIs

Bei der Strategieentwicklung trennen wir bewusst strategische Ziele von operativen Zielindikatoren oder KPIs. Das bedeutet konkret, dass in der Strategie selbst “nur“ strategische Zielvorgaben benannt werden, deren Operationalisierung in einem separaten Zielsystem erfolgt.

Strategische Zielvorgaben sind langfristig ausgelegt (Zeithorizont 2 bis 3 Jahre).

Operative Zielindikatoren (KPIs – Zeithorizont 1 Jahr) sind kurzfristig angelegt und können flexibel angepasst werden.

Diese Trennung hat einen weiteren entscheidenden Vorteil: Anpassungen an den KPIs machen es nicht erforderlich, die gesamte Strategie erneut zu diskutieren – das trägt aktiv zur Vermeidung des oben beschriebenen “Gremien-Problems“ bei und verhindert, dass bei jeder Nachjustierung die gesamte Nachhaltigkeitsstrategie zur Debatte gestellt wird.

Phase 7: Projekte und Initiativen

Konkrete Maßnahmen, die auf die operativen Zielindikatoren einzahlen, werden in einer strukturierten Roadmap zusammengefasst. Dabei unterscheiden wir zwischen schnell umsetzbaren Verbesserungen und strategischen Langzeitprojekten, die beide ihre Daseinsberechtigung haben.

Kritischer Erfolgsfaktor: Nur Projekte mit klarem Mehrwert für das Unternehmen oder regulatorischer Notwendigkeit kommen in die Roadmap. Dies stellt den erforderlichen Fokus für die Zielerreichung sicher.

Phase 8: Fortschrittskontrolle etablieren

Ein einfaches, aber aussagekräftiges System zur Verfolgung der ESG-Leistung wird eingerichtet. Dabei setzen wir auf wenige Kern-Kennzahlen statt auf komplexe Berichtssysteme. Die Fortschrittskontrolle kann direkt mit dem ESG-Reporting verknüpft werden.

Kritischer Erfolgsfaktor: Weniger ist mehr. Lieber zehn Kennzahlen konsequent verfolgen, die klare Rückschlüsse auf Veränderungen geben, als 50 sporadisch erheben und in einer unklaren Datensammlung nach Orientierung suchen.

Phase 9: Verantwortungsstrukturen und Nachhaltigkeitskommunikation

Klare Zuständigkeiten sorgen dafür, dass die ESG-Strategie dauerhaft im Unternehmen verankert wird. Ein ESG-Verantwortlicher koordiniert die operative Umsetzung. Ein Steuerungsgremium trifft strategische Entscheidungen und entscheidet über die Ressourcenbereitstellung.

Ein oft übersehener Vorteil einer durchdachten ESG-Strategie: Sie wird zur idealen Grundlage für die Nachhaltigkeitskommunikation. Statt nur Fakten und Kennzahlen zu kommunizieren, können Unternehmen mit einer klaren Strategie ihre Ziele im Nachhaltigkeitskontext ganz konkret formulieren.

Kritische Erfolgsfaktoren: Ohne klare Verantwortlichkeiten versandet jede noch so gute Strategie im Tagesgeschäft. Kommunikation macht ESG-Erfolge sichtbar und verstärkt die Wirkung.

Warum Geschwindigkeit für die ESG-Strategie entscheidend ist

Während Wettbewerber noch in 18-monatigen Strategieprozessen stecken, können Unternehmen mit einem strukturierten Vorgehen in wenigen Monaten eine vollständige ESG-Strategie entwickeln.

Das erschließt gleich mehrere Vorteile: Ein früher Start bei der Umsetzung, schnellere Anpassung an Marktanforderungen, niedrigere Entwicklungskosten und bessere Mitarbeiter-Motivation durch sichtbare Fortschritte.

Die Kraft der strategischen Verknüpfung

Das Erfolgsgeheimnis liegt in der intelligenten Verknüpfung von ESG-Zielen mit bestehenden Unternehmenszielen. Erfolgreiche ESG-Strategien unterstützen die Unternehmensstrategie, statt sie zu verwässern.

Praktisches Beispiel aus dem Maschinenbau: Das Unternehmen verfolgt das strategische Ziel „Technologieführerschaft in der Digitalisierung“. Die ESG-Verknüpfung erfolgt über „Energieeffizienz durch digitale Zwillinge“. Das Ergebnis: Kundenvorteil, Nachhaltigkeitsziel und Differenzierungsmerkmal in einem Projekt.

Weitere Mehrwerte der ESG-Strategie, die zu Unternehmenswerten passt

Neben der Unterstützung der Unternehmensziele können sich noch weitere Mehrwerte einstellen.

Wettbewerbsvorsprung durch Proaktivität: Während Wettbewerber noch reaktiv auf ESG-Anfragen antworten, können Sie proaktiv Ihre Nachhaltigkeitsleistung und Ihre strategische Ausrichtung kommunizieren. Das schafft Vertrauen bei Kunden und öffnet neue Geschäftschancen.

Operative Effizienz- und Kostensenkung: Die systematische Einführung von ESG-Maßnahmen reduziert oft gleichzeitig Energie-, Material- und Prozesskosten. Nachhaltigkeit wird vom Kostenfaktor zum Ergebnisbeitrag.

Zukunftssichere Positionierung: ESG-Anforderungen werden nicht verschwinden, sondern weiter zunehmen. Eine durchdachte Strategie heute spart teure Anpassungen morgen und sichert die Geschäftsfähigkeit.

Authentische Unternehmenskommunikation: Eine ESG-Strategie, die zu Ihren Unternehmenswerten passt, ermöglicht authentische Kommunikation. Kunden, Mitarbeiter, Young Talents und Partner erkennen echtes Engagement und honorieren es mit Loyalität.

Strategischer Wettbewerbsvorteil

Die Zeiten, in denen ESG ein „Nice-to-have“ war, sind definitiv vorbei. Die Frage ist nicht mehr ob, sondern wie Sie eine ESG-Strategie entwickeln, die Ihr Unternehmen voranbringt. Unternehmen, die jetzt systematisch und strategisch handeln, können einen entscheidenden Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, die noch im reaktiven Reporting-Modus stecken, gewinnen. Unsere Empfehlung: Branchenspezifisch fokussiert, strategisch verknüpft, operativ umsetzbar.

Sie möchten mehr über unseren Ansatz zur Strategieentwicklung erfahren? Dann lassen Sie uns über Ihre spezifische Situation sprechen. In einem kostenfreien und unverbindlichen 30-minütigen Strategiegespräch analysieren wir Ihre ESG-Herausforderungen und zeigen konkrete Lösungsansätze auf.

Warum scheitern viele ESG-Strategien in mittelständischen Unternehmen?

Die häufigsten Ursachen sind fehlende strategische Anknüpfungspunkte zur Geschäftsstrategie, wodurch ESG als Kostenfaktor statt als Wertschöpfungstreiber wahrgenommen wird. Dazu kommt das "Gremien-Problem" - endlose Workshops mit 20+ Teilnehmern führen zu Kompromiss-Strategien, die niemand konsequent verfolgt. Ohne methodische Grundlagen entstehen ESG-Strategien aus dem Bauchgefühl heraus, und die Fokussierung auf Kennzahlen ohne strategische Ausrichtung produziert viele Zahlen ohne erkennbaren Sinn und Zweck. Erfolgreiche ESG-Strategieentwicklung erfordert dagegen kleine, schlagkräftige Teams und eine systematische Herangehensweise.

Wie lange dauert die Entwicklung einer praxistauglichen ESG-Strategie?

Mit einem strukturierten Vorgehen können mittelständische Unternehmen in wenigen Monaten eine vollständige ESG-Strategie entwickeln, während Wettbewerber oft in 18-monatigen Strategieprozessen stecken. Unser 9-Phasen-Prozess fokussiert auf Geschwindigkeit ohne Qualitätsverluste: Ein schlagkräftiges Kernteam aus 4-6 Personen trifft schnelle Entscheidungen, die branchenspezifische Wesentlichkeitsanalyse konzentriert sich auf wenige relevante Aspekte statt 50+ generische ESG-Themen zu bewerten, und die strategische Verknüpfung mit bestehenden Unternehmenszielen schafft sofort erkennbaren Mehrwert.

Was unterscheidet eine branchenspezifische Wesentlichkeitsanalyse von Standardverfahren?

Statt 50+ generische ESG-Themen zu bewerten, fokussieren wir uns auf wenige, aber branchenrelevante Aspekte - ein Maschinenbauer hat schließlich andere Nachhaltigkeitsherausforderungen als ein IT-Dienstleister. Diese Fokussierung bedeutet eine enorme Zeitersparnis bei gleichzeitig hoher Relevanz der Ergebnisse. Strukturierte Gespräche mit 10-15 internen Fachexperten bündeln vorhandenes Wissen und schaffen wichtiges "Buy-in" für die spätere Umsetzung. So entstehen ESG-Strategien, die auf der realen Geschäftssituation basieren, nicht auf theoretischen Checklisten.

Wie wird sichergestellt, dass die ESG-Strategie dauerhaft im Unternehmen verankert wird?

Erfolgreiche Verankerung erfordert klare Verantwortungsstrukturen: Ein ESG-Verantwortlicher koordiniert die operative Umsetzung, während ein Steuerungsgremium strategische Entscheidungen trifft und über Ressourcenbereitstellung entscheidet. Entscheidend ist die Trennung zwischen strategischen Zielen (Zeithorizont 2-3 Jahre) und operativen KPIs (1 Jahr), die flexibel angepasst werden können - so muss bei Nachjustierungen nicht die gesamte Strategie diskutiert werden. Ein einfaches Fortschrittskontrollsystem mit wenigen Kern-Kennzahlen und die Verknüpfung mit der Nachhaltigkeitskommunikation machen ESG-Erfolge sichtbar und verstärken die Wirkung.

Der Autor:

Sebastian Dürr

Sebastian Dürr, Dipl.-Ing. (FH) verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien. Er unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle strategisch, operativ zukunftsfähig und nachhaltig auszurichten. Seine Schwerpunkte liegen auf ESG-Integration und Energiethemen. Seine Qualifikationen umfassen Abschlüsse in ESG Risks & Opportunities (Wharton University) und Principles of Sustainable Finance (Erasmus University).

Kontaktieren Sie uns!

Sie wollen Ihre Nachhaltigkeitsziele in die Umsetzung bringen? Sie wollen mehr über ein ESG-Reporting abgestimmt auf Ihr Unternehmen erfahren? Unterhalten wir uns!

Sie erreichen uns telefonisch unter

+49 (0)7459 931 2429

Oder senden Sie eine Mail an

Buchen Sie unverbindlich Ihren Discovery-Call: